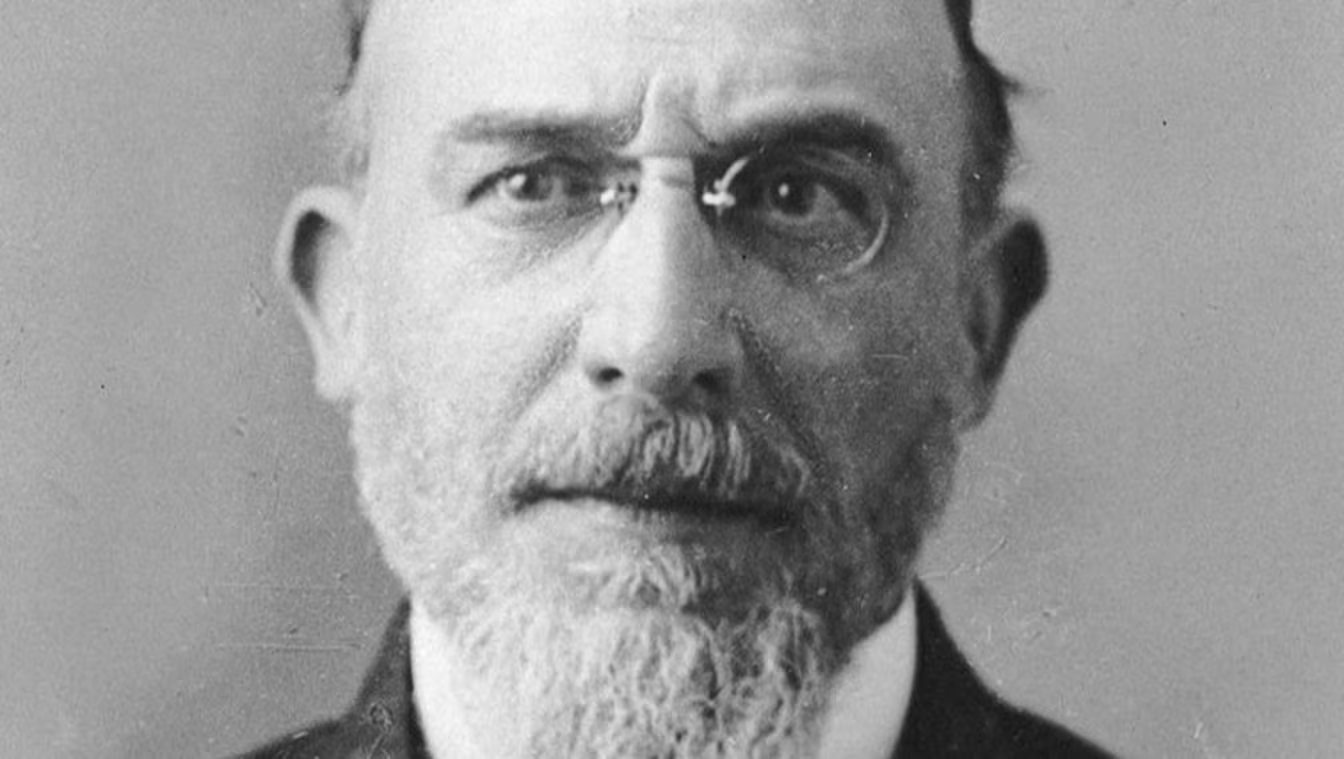

Erik Satie

Komponist: Erik Satie

Er entzog sich dem Pomp der Romantik, spottete über musikalische Konventionen und hinterließ Klänge von schlichter, betörender Eigenwilligkeit. Dieser Artikel lädt ein zu einer Reise in das Leben und Schaffen eines Künstlers, der mit feinem Humor, stiller Radikalität und einem Hauch Surrealismus die Musikgeschichte aus den Angeln hob.

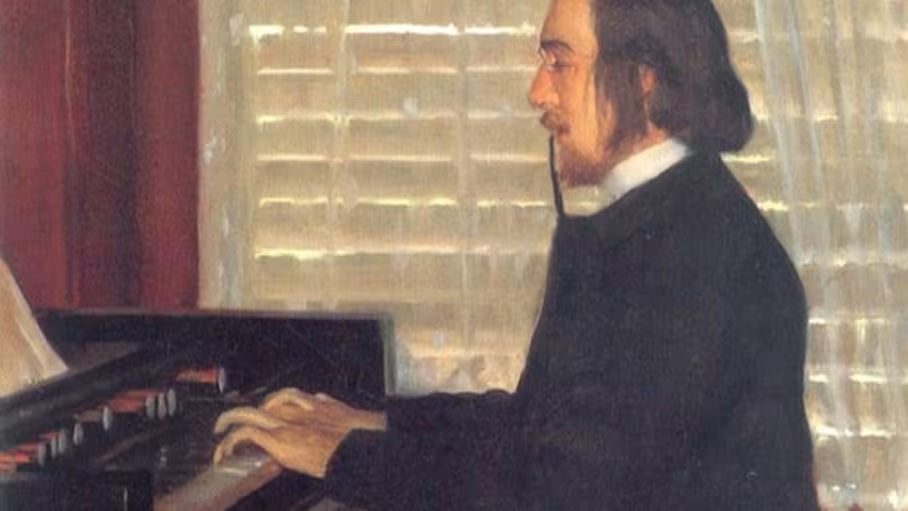

In einer Pariser Künstlerwelt, die zwischen Wagner-Kult und Debussys Klangpoesie schwankte, musste Erik Satie (1866–1925) wie ein musikalischer Außenseiter wirken – oder besser: wie ein subversiver Agent. Wer seine Werke hört, erlebt keinen heroischen Pathos, sondern scheinbar einfache Melodien, die sich wie feine Pinselstriche über ein weißes Blatt Papier ziehen - gleich einer musikalischen Kalligrafie. Doch hinter der scheinbaren Simplizität verbirgt sich ein Komponist, der radikaler dachte als viele seiner so viel lauteren Zeitgenossen.

Satie war ein Meister der leisen Provokation. Geboren in Honfleur, wuchs er teils in der Normandie, teils in Paris auf. Seine Studien am Pariser Konservatorium brach er bald ab – zu akademisch, zu steif erschien ihm der Unterricht. Stattdessen zog es ihn ins Künstlermilieu von Montmartre, wo er in der "Belle Epoque" der 1890er Jahren als Café-Pianist und Komponist tätig war, unter anderem im berühmten „Chat Noir“. Zwischen berühmten Künstlernamen wie Henri de Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir und Jaques Offenbach fand der junge Klavierspieler Satie ein Füllhorn der Inspiration.

Seine „Gymnopédies“ (1888) – drei kurze Klavierstücke in träumerisch schwebenden Rhythmen – gelten heute als Inbegriff eines entrückten musikalischen Impressionismus. Claude Debussy, ein Freund und Förderer Saties, orchestrierte zwei davon und trug so entscheidend zu ihrer Popularität bei. Doch Saties Musik war nicht bloß schön – sie war ironisch, distanziert und manchmal bewusst absurd.

Schon früh entwarf er eine eigene musikalische Ästhetik, die sich der romantischen Schwulstigkeit verweigerte. Statt dramatischer Steigerungen setzte er auf Reduktion und Wiederholung. Die Musik sollte nicht ergreifen, sondern entziehen. In Werken wie den „Gnossiennes“ verzichtete er auf Taktstriche und gab seinen Stücken surreale Anweisungen wie „sehr ‚innerlich‘“, „öffne deinen Kopf“ oder „berate dich selbst“. Der Notentext wurde bei Satie selbst zum Kunstwerk – und zur Parodie.

Auch sprachlich war Satie ein Virtuose. In seinen Notizen, Texten und Titeln spiegelte sich ein bissiger, surrealer Humor: Stücke wie „Trois morceaux en forme de poire“ („Drei Stücke in Birnenform“) oder „Embryons desséchés“ („Ausgetrocknete Embryonen“) zeugen von seiner Lust, musikalische Ernsthaftigkeit mit absurder Leichtigkeit zu unterwandern. Musik, so Satie, dürfe auch lächeln.

In den 1910er Jahren gewann Satie zunehmend an Einfluss. Er war ein früher Mentor von Jean Cocteau und inspirierte junge Komponisten wie Darius Milhaud, Arthur Honegger und Francis Poulenc – die später unter dem Namen „Les Six“ bekannt wurden. Für das Ballett „Parade“ (1917), ein Gemeinschaftsprojekt mit Pablo Picasso und Cocteau, schrieb Satie eine Musik, die Schreibmaschinen, Pistolen und Sirenen einsetzte – ein dadaistisches Manifest avant la lettre.

Obwohl sich stets am Rand des Musikbetriebs aufhielt, war sein Einfluss auf die Moderne immens. John Cage nannte Satie einen „Propheten“ der Neuen Musik. Minimalisten wie Steve Reich oder Philip Glass berufen sich ausdrücklich auf ihn. Auch Pop- und Filmmusik zehren von der melancholischen Schlichtheit seiner Klavierstücke.

Privat blieb Satie zeitlebens ein Sonderling: asketisch, zurückgezogen, exzentrisch. Er lebte viele Jahre in einem kargen Zimmer in Arcueil bei Paris, dessen Inneres niemand betreten durfte. Erst nach seinem Tod 1925 entdeckte man dort einen Schatz aus unveröffentlichten Kompositionen, surrealistischen Zeichnungen und aberhunderten identischer Regenschirme.

Erik Satie war kein Virtuose des Pathos, sondern ein stiller Revolutionär. Seine Musik flüstert statt zu rufen – und gerade darin liegt ihre Kraft. In einer Welt, die sich in Lärm verliert, bietet Satie ein Modell der Aufmerksamkeit: für das Kleine, das Schräge, das absichtsvoll Unfertige.