Schlägereien, Gefängnis und ein flüchtender Rivale – die unbekannte Seite von Johann Sebastian Bach

Schlägereien, Gefängnis und ein flüchtender Rivale – die unbekannte Seite von Johann Sebastian Bach

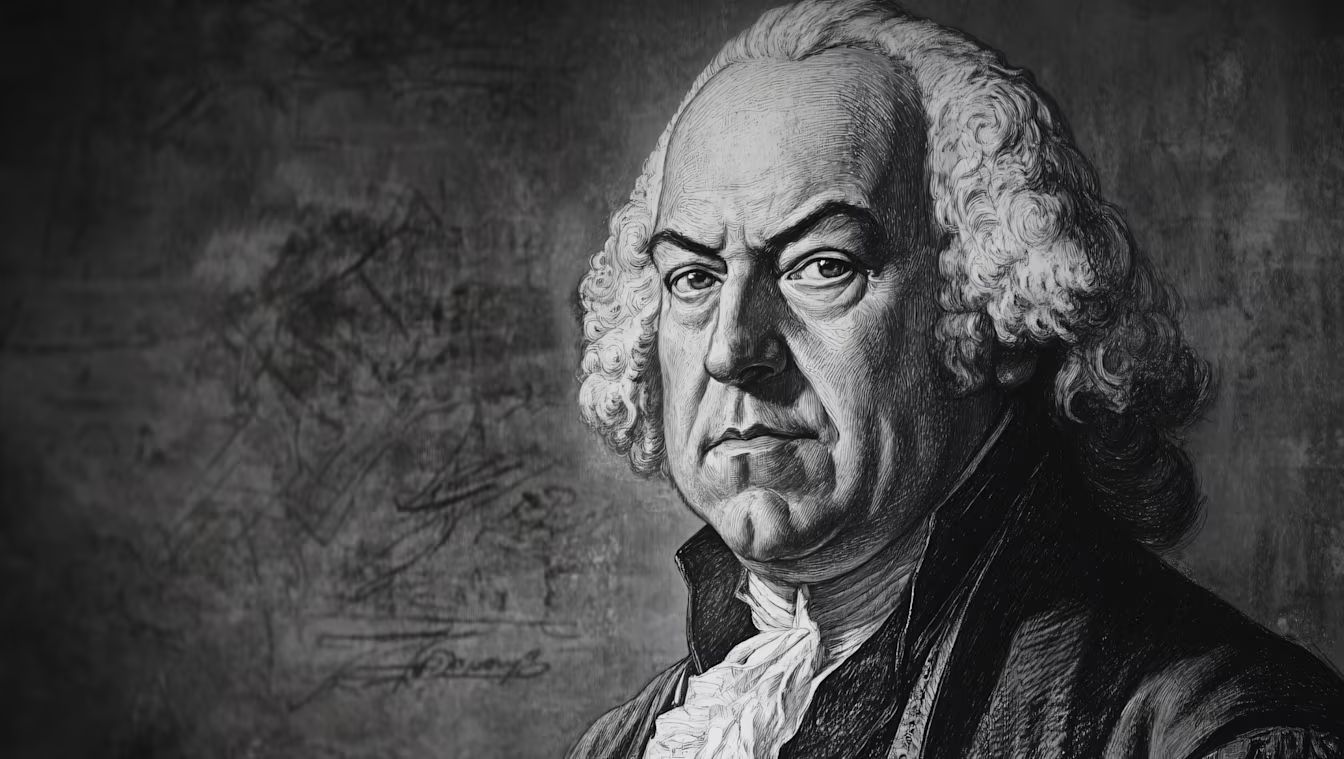

Johann Sebastian Bach – ein Name, der für musikalische Perfektion steht. Doch hinter den meisterhaften Kompositionen verbirgt sich ein Leben voller Überraschungen, Konflikte und Anekdoten, die selbst eingefleischte Bach-Fans zum Staunen bringen. Wir haben die bemerkenswertesten für Sie zusammengestellt.

Johann Sebastian Bach – der Titan der Barockmusik, der Meister der Fugen und der Mann, dem wir einige der monumentalsten Werke der Musikgeschichte verdanken. Seine „Matthäus-Passion“ rührt Zuhörer bis heute zu Tränen, seine „Brandenburgischen Konzerte“ sind ein Pflichtprogramm für klassische Musikliebhaber, und das „Wohltemperierte Klavier“ ist für Pianisten so etwas wie das Buch der Bücher.

Doch neben seiner übermenschlichen Kompositionskunst war Bach auch ein Mann mit Ecken und Kanten – ein Dickkopf mit Talent für Streit, ein Lehrer, der seine Schüler nicht ausstehen konnte, und ein Musiker, der in einer kleinen deutschen Stadt ins Gefängnis wanderte. Klingt nach einer Netflix-Serie? Warten Sie’s ab!

Lehrer wider Willen: Bach und die renitenten Schüler von Arnstadt

Sommer 1703: Der 18-jährige Johann Sebastian Bach tritt seinen ersten ernstzunehmenden Job an. Die Neue Kirche in Arnstadt, eine beschauliche Stadt in Thüringen, hat gerade eine brandneue Orgel bekommen – und einen jungen Organisten, der diese zum Klingen bringen soll. Die Anstellung klingt paradiesisch: gutes Gehalt, viel künstlerische Freiheit und eine Stadt, die ihn feiert.

Doch die Realität? Nun ja. Ein kleines Detail wurde in den Verhandlungen übersehen: Bach sollte nicht nur spielen, sondern auch eine Horde ungehobelter Schüler unterrichten. Und diese Schüler machten ihrem Ruf alle Ehre. Die örtlichen Behörden bezeichneten ihr Verhalten als „skandalös“, was für das frühe 18. Jahrhundert viel heißen will. Bach, damals kaum älter als einige seiner Schüler, hatte keinen leichten Stand.

Einer dieser Schüler war ein junger Fagottist namens Geyersbach – seines Zeichens nicht nur musikalisch unbegabt, sondern auch handgreiflich. Bach, der wenig von Diplomatie hielt, hatte ihn als „Zippelfagottisten“ verspottet, was Geyersbach nicht unbedingt mit Fassung trug. Eines Abends lauerte er Bach auf der Straße auf, nannte ihn einen „dreckigen Hund“ und zog einen Stock.

Nun könnte man annehmen, dass Bach sich deeskalierend verhielt. Aber nein – er zog stattdessen seinen Degen. Was dann folgte, war eine Szene, die eher in einen Piratenfilm als in die Biografie eines Komponisten passt: Bach fuchtelte mit seinem Degen herum, Geyersbach drosch mit seinem Stock auf ihn ein, und erst die ebenfalls anwesenden Mitschüler des jungen Raufbolds verhinderten, dass einer von beiden ernsthaft verletzt wurde.

Das Ende vom Lied? Die Kirchenleitung war wenig begeistert von Bachs Straßenkämpfen und er erhielt eine offizielle Rüge. Die Arnstädter Musiker hatten nun nicht nur einen genialen Organisten, sondern auch einen, der sich mit Schülern auf der Straße duellierte.

Vom Konzertsaal in die Zelle: Bachs Gefängnisaufenthalt in Weimar

Bach war nicht nur ein brillanter Komponist, sondern auch ein Mann mit starkem Willen – und das brachte ihn 1717 tatsächlich ins Gefängnis.

Damals diente er als Konzertmeister und Hoforganist in Weimar unter Herzog Wilhelm Ernst. Doch als sich die Möglichkeit ergab, in Köthen als Kapellmeister an den Hof von Fürst Leopold zu wechseln, wollte Bach den Jobwechsel – und zwar sofort. Der Herzog sah das anders.

Bach forderte seine Entlassung – keine Reaktion. Er forderte sie erneut – der Herzog blieb stur. Also wurde Bach immer energischer. Und weil ein verärgerter Johann Sebastian Bach offenbar nicht zu unterschätzen ist, schickte der Herzog ihn kurzerhand ins Gefängnis.

Vier Wochen saß Bach in der Weimarer „Justizstube“, bevor er am 2. Dezember 1717 mit „zähneknirschender Erlaubnis“ entlassen wurde. Und was tat er in dieser Zeit? Wahrscheinlich komponierte er weiter – denn Bach war ein Workaholic sondergleichen. Einige Musikhistoriker vermuten sogar, dass er während dieser Zeit an den Präludien und Fugen des „Wohltemperierten Klaviers“ arbeitete.

So oder so: Während andere in der Gefängniszelle möglicherweise Trübsal geblasen hätten, machte Bach das Beste daraus – und ging nach seiner Freilassung direkt weiter zur nächsten musikalischen Glanzleistung.

Der größte Orgelwettstreit der Geschichte – der nie stattfand

1717 war für Bach ein ereignisreiches Jahr. Erst landete er im Gefängnis, dann wurde er offiziell Kapellmeister in Köthen – und zwischendurch hätte er fast den spektakulärsten Orgelwettstreit aller Zeiten ausgetragen.

Der französische Virtuose Louis Marchand galt als einer der besten Organisten Europas. In Dresden, dem kulturellen Zentrum des deutschen Barocks, hatte er sich einen Namen gemacht. Als jemand auf die Idee kam, Marchand und Bach gegeneinander antreten zu lassen, war die Begeisterung groß: Ein musikalischer Showdown der Superlative stand bevor.

Marchand sollte die Herausforderung annehmen, Bach ebenfalls – und die Dresdner Gesellschaft strömte herbei, um Zeuge dieses epischen Duells zu werden. Doch dann passierte … nichts.

Denn Marchand, der womöglich Bachs Ruf als unbezwingbarer Organist fürchtete, erschien erst gar nicht. Er packte stattdessen seine Koffer und verließ Dresden am frühen Morgen – heimlich, still und leise.

Das Ergebnis? Bach wurde in der Musikwelt endgültig zur Legende. Ein Mann, der seine Gegner nicht einmal besiegen musste – sie nahmen einfach Reißaus.

Bachs musikalisches Vermächtnis – und warum er bis heute als der Größte gilt

Wer an klassische Musik denkt, denkt an Bach. Warum? Ganz einfach: Seine Musik hat mehr überdauert als jede Moden und Trends, sie wurde von späteren Komponisten wie Mozart, Beethoven und Brahms bewundert und diente als Fundament für nahezu alles, was in den letzten 300 Jahren in der Musik geschah.

Er schrieb über 1.000 Werke, darunter 200 Kirchenkantaten, mehrere Passionen, unzählige Orgel- und Klavierwerke und Instrumentalkonzerte. Sein kompositorisches Können, seine harmonische Tiefe und seine Fähigkeit, mathematische Präzision mit emotionaler Kraft zu verbinden, machen ihn einzigartig.

Ohne Bach gäbe es keine „Bachianas Brasileiras“ von Heitor Villa-Lobos, keine „Art of Fugue“-Inspirationen in der modernen Jazz- und Rockmusik, und kein „Air“ in jeder zweiten romantischen Filmszene.

Doch neben all dem Genie bleibt ein Bild von Bach als Mensch – ein Mann mit Witz, Eigensinn und der gelegentlichen Bereitschaft, für seine Überzeugungen zu kämpfen. Mal mit Worten, mal mit Noten – und manchmal eben auch mit dem Degen.