Musik oder Wahnsinn? Die Geschichte von Saties „Vexations“

Musik oder Wahnsinn? Die Geschichte von Saties „Vexations“

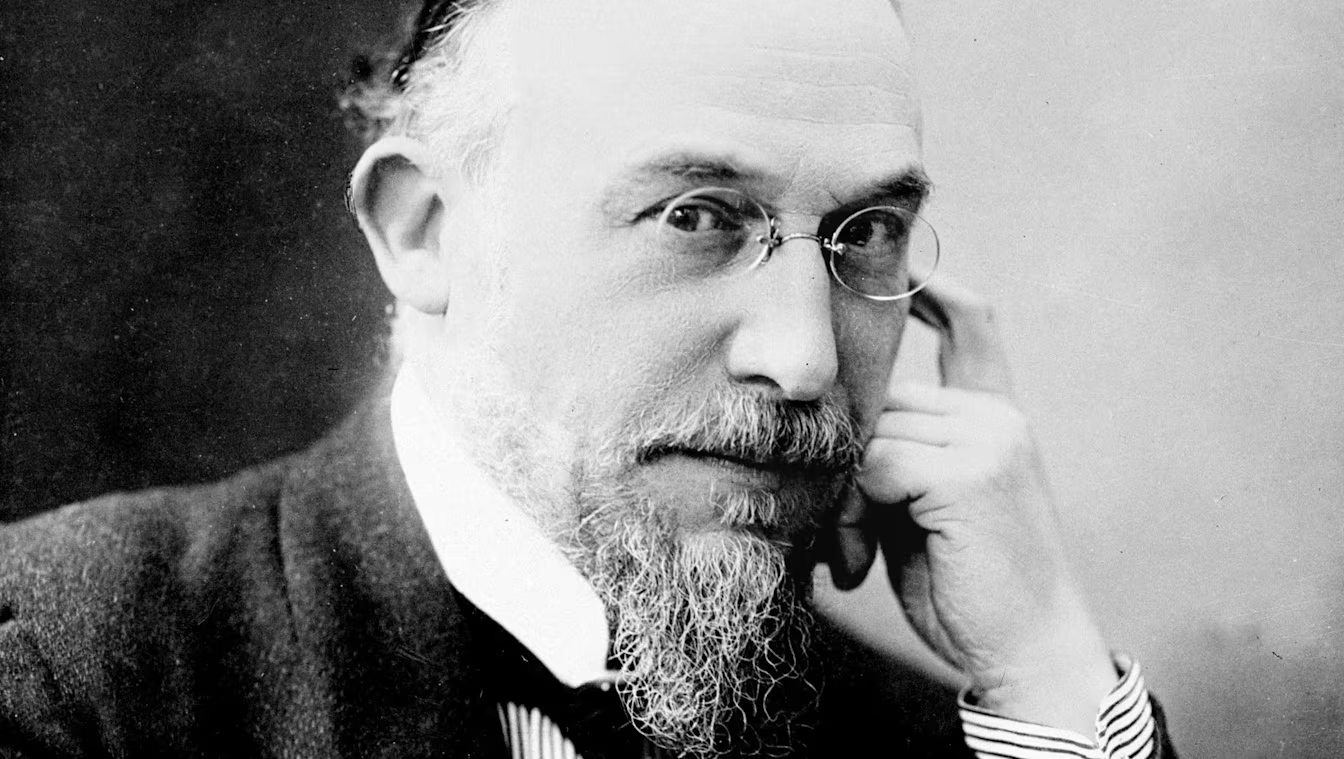

Erik Saties „Vexations“ ist kein gewöhnliches Klavierstück – es ist ein musikalischer Kraftakt, ein Rätsel in Notenform, ein absurdes Experiment mit Tiefgang. Was steckt hinter diesem kryptischen Werk, das Pianisten an ihre Grenzen treibt und Zuhörer in tranceartige Zustände versetzt? Tauchen Sie ein in die bizarre Geschichte einer Komposition, die mehr ist als Musik: ein psychologischer Ausdauertest, eine spirituelle Reise – und vielleicht Saties größter Streich.

Ein Klavierstück, das kaum länger als eine halbe Minute dauert – aber 840 Mal wiederholt werden soll? „Vexations“ von Erik Satie ist eine musikalische Grenzerfahrung, ein philosophisches Statement und ein kurioses Kapitel der Musikgeschichte. Wer dieses Werk verstehen will, braucht Mut, Ausdauer – und eine Portion Humor.

Der mysteriöse Monolith aus Tönen

Erik Saties „Vexations“ ist keine Komposition im klassischen Sinne – es ist ein musikalisches Mysterium. Ein einziges, schwer greifbares Motiv, düster und introspektiv, notiert auf einer halben Seite Klaviernoten. Doch mit einer kryptischen Anweisung: Man solle das Motiv 840 Mal (!) wiederholen – und sich zuvor „in äußerster Stille und völliger Bewegungslosigkeit“ darauf vorbereiten. Eine spirituelle Praxis? Ein musikalischer Scherz? Oder der Vorläufer einer völlig neuen Ästhetik?

Um sich dieses Motiv 840 Mal hintereinander vorzuspielen, wird es gut sein, sich vorher und in größter Stille durch ernsthafte Unbeweglichkeit vorzubereiten.

Erik Saties Spielanweisung für "Vexations"Entstehung in dunkler Stunde

Das Werk entstand 1893, in einer Zeit, in der Satie tief in einer persönlichen Krise steckte. Seine Liebe zur Künstlerin Suzanne Valadon war zerbrochen, er lebte zurückgezogen in einem winzigen Zimmer in Paris. Aus dieser Phase innerer Isolation stammt „Vexations“ – ein musikalischer Ausdruck emotionaler Zerrüttung, aber auch einer fast sprituellen Konzentration auf das Wesentliche. Die Musik selbst wirkt schwebend, unentschieden, beinahe traumwandlerisch – als würde sie sich weigern, irgendwo anzukommen.

Eine Aufführung für die Ewigkeit (und viel Sitzfleisch)

Zu Lebzeiten Saties wurde das Stück nie gespielt – möglicherweise nahm man die Anweisung schlicht nicht ernst. Erst 1963 organisierte John Cage in New York die erste vollständige Aufführung. Elf Pianisten spielten das Stück abwechselnd über 18 Stunden und 40 Minuten hinweg. Zuschauer bekamen damals tatsächlich Geld zurück, wenn sie länger blieben – ein Cent pro 20 Minuten. Die Veranstaltung war damit auch ein bisschen Happening, ganz im Sinne der aufkommenden Konzeptkunst.

Von Cage bis Levit: Vexations im Wandel der Zeit

Seither ist „Vexations“ regelmäßig als kollektives oder extremes Soloerlebnis aufgeführt worden – von Nicolas Horvath in Paris über 35 Stunden hinweg solo gespielt, bis zur aktuellen Performance von Igor Levit, der es im April 2025 in London allein zu Gehör bringt – unterstützt von Performance-Ikone Marina Abramović. Musikwissenschaftler sehen das Werk längst als Vorläufer der elektronischen Minimal Music und der Performancekunst. Es ist Musik als Meditation, Herausforderung und Grenzerfahrung zugleich.

Kulturelle Spuren

Trotz – oder gerade wegen – seiner Unzugänglichkeit hat „Vexations“ auch popkulturelle Spuren hinterlassen. Die deutsche Band Get Well Soon benannte ein Album danach, Komponisten wie Moritz Eggert zitierten es in ihren Werken, und in einschlägigen Internetforen gilt eine Soloaufführung als heiliger Gral der pianistischen Selbstkasteiung. Man munkelt, dass manche Interpreten nach mehreren hundert Wiederholungen in einen tranceähnlichen Zustand verfallen – andere schlicht einschlafen.

Eine hypnotische Zumutung

„Vexations“ ist kein Musikstück, das man einfach so nebenbei hört. Es ist ein Experiment, eine Meditation, ein Spiel mit Zeit und Wahrnehmung. Erik Satie schrieb damit – ob bewusst oder unbewusst – eine der ersten musikalischen Installationen der Geschichte. Wer sich darauf einlässt, begegnet nicht nur der Musik, sondern sich selbst. Und wer durchhält, darf zu Recht behaupten: Ich habe „Vexations“ gehört – und überlebt.